-

◆油価の下落は一時的、再燃の可能性大

2022.03.16 レポート -

おはようございます。株の学校 マナカブ.com講師の中山です。

【相場概況】

◆きのうの日米株価指数終値

日経平均株価 25,346.48 +38.63

TOPIX 1,826.63 +14.35

マザーズ 667.47 -2.58

NYダウ 33,544.34 +599.10

ナスダック総合 12,948.62 +367.40

S&P500指数 4,262.45 +89.34きのうの米国市場は3指数揃って大幅反発となりました。

ロシアとウクライナの停戦交渉が再開される中、原油価格が90ドル台前半

まで下落したことを受けて、ガソリン高が消費を抑えるという懸念が後退

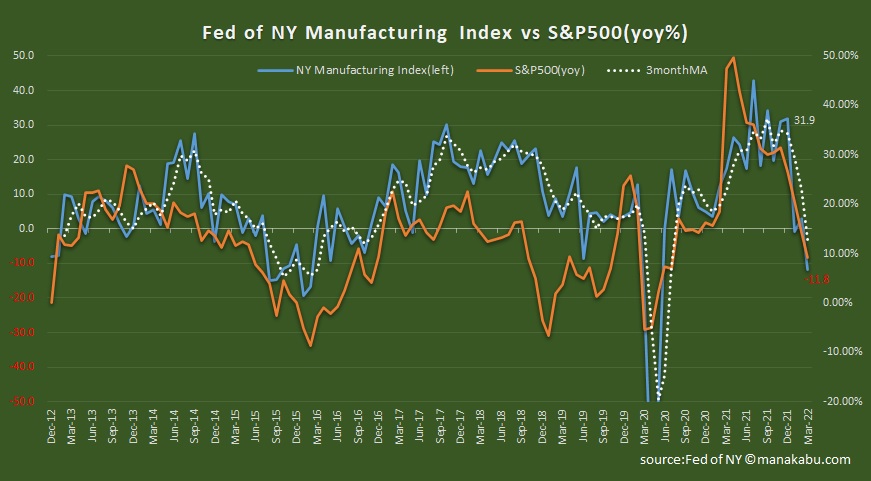

したことで消費関連株が買われる展開となりました。またきのう公表されたISMが公表する製造業景況指数の前哨戦ともされる

3月のNY連銀製造業景況指数は▲11.8と市場予想の7.0を大きく下回り、

2020年のコロナショック以来の2ケタのマイナスとなりました。これが利上げのペースを遅らせるとのプラスの見方がされたことも株価を

押し上げる材料となったものと思われます。

(NY連銀製造業景況指数とS&P500指数の推移)上図を見ても分かるように株価指数とパラレルに動く特徴があり、ウクライナ

情勢の悪化で商品価格が上昇していることやサプライチェーンが分断されて

いることが要因で下落となっています。一方で6か月先の見通しでは36.6と2月の28.2から8.4ポイント上昇し、楽観的

な見方が広がっており、見通し通り短期的な低下で終われば問題ないですが、

長期化した場合、株価の重石となってくるとみています。これもすべてはウクライナ情勢とコロナによる供給制約次第といったところです。

◆油価の下落は一時的、再燃の可能性大

きのう原油価格が1バレル90ドル台前半まで下落したのには中国でのコロナ

感染再拡大がその要因とされています。大都市圏の一部ではロックダウン(都市封鎖)が実施されておりこれにより

中国の主要株価指数も足元で下落となっています。ただオミクロン株など新たな変異種は感染力は高いもののピークアウトまで

の時期も2~3週間と早いためこれで油価の上昇が止まったと考えるのは

早計な気がします。いまは需要減少の観測で下落となっていますが、中国での感染者数がいまの

日本のようにピークアウトしてくるタイミングでは需要の高まりから再び

原油価格の上昇が起こるとみています。よって大きく下げたところは逆に買いのチャンスになってくるとみています。

中国でコロナ感染が拡がっている間は原油価格の下落が相場への安心感へと

つながり、今晩のFOMCで3月は0.25%の利上げで留まり、年内の利上げ見通しに

おいても積極的な利上げのネガティブサプライズがなければ目先短期的には

上昇しやすい相場展開になってくると思われます。加えてこのところ1日おきのペースでロシア、ウクライナで停戦交渉が行われ

いますので何らかの進展があればさらに上昇に弾みがつきやすいと思われます。※本日の経済キーワード※

【ニューヨーク連銀製造業景況指数】

米国の地区連邦銀行のひとつであるニューヨーク連邦銀行が発表するニューヨーク

地区の製造業の景況感を示す経済指標。

景況指数はアンケート調査の結果を指数化した指標で、なかでも製造業景況指数は

今後の景気動向を占う「先行指標」とされています。こうした中、ニューヨーク連銀製造業景気指数は、基本的に毎月15日に発表され、

フィラデルフィア連銀製造業景況指数、ISM製造業・非製造業景気指数など他の

景況指数より発表が早いため、他指数の予測をするのに用いられます。参照:https://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆マナカブ公式ブログ

https://manakabu.com/news/◆Twitter

https://twitter.com/manakabu◆Facebook

https://www.facebook.com/manakabucom━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり

ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を

負いません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でなさるように

お願いいたします。

-

TEL:03-6811-3246

10:00-19:00(土日祝も受付) -

今なら参加者に特典をプレゼント 無料セミナーに申し込む

-

受講生の方 授業のご予約

PAGE TOP

PAGE TOP